宮内熊野に探る「祭り」の意味 (8) [熊野大社]

「熊野大社年中行事」を通して考える「祭り」の意味

おくまんさまの年中行事について具体的にみてきましたが、「祭り」とは何かについてあためて考えてみます。宇野正人著「祭りと日本人」(青春出版社 平14)が参考になりました。

以下、三つの視点に分けて整理してみます。

一、神とのかかわり

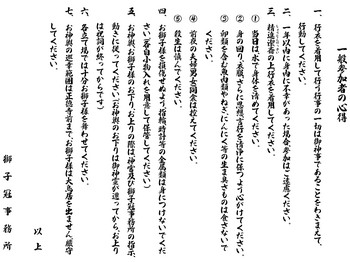

まず、神様とのかかわりということで言うと、人知を超えた大いなる威力をもつ神の存在を前提に「祭り」は行われるということです。祭りの基本は、神様がおられる、その前提があってお祭りがある。これがいちばんの基本で、これを抜いてしまったら、「祭りイコール賑わい」になってしまうわけです。それは本来の「祭り」ではない。神社、そしてそこに奉仕する神主は、神と人とをつなぐ役割を果たします。そういうことを通して神様と通い合うことがまずもって「祭り」の本義です。 神様と通い合えるための必須条件が清浄さです。そこで禊祓いがあり精進潔斎があります。獅子冠事務所では祭りを迎えるにあたって精進潔斎が定められています。七月十五日、大清水神社の清掃、祭りに向けた諸準備の後、その日は刺身も出て酒酌み交わす「精進固め」で、それ以降祭りの終る二十五日まで「おしょうじん」が始まります。いわゆるなまぐさものは食しない、同衾しない、殺生しない、事を荒立てない、それらを守って体を清浄にして行衣を着し祭りに臨むということが今も獅子冠事務所では大事なしきたりとして守られています。それは仲間内での約束事というのではなくて神様への礼儀のようなものです。そうしてはじめて熊野の神の御顕現であるお獅子様にも触れることができるのです。思う存分神様と通い合うことができるのです。

神様と通い合えるための必須条件が清浄さです。そこで禊祓いがあり精進潔斎があります。獅子冠事務所では祭りを迎えるにあたって精進潔斎が定められています。七月十五日、大清水神社の清掃、祭りに向けた諸準備の後、その日は刺身も出て酒酌み交わす「精進固め」で、それ以降祭りの終る二十五日まで「おしょうじん」が始まります。いわゆるなまぐさものは食しない、同衾しない、殺生しない、事を荒立てない、それらを守って体を清浄にして行衣を着し祭りに臨むということが今も獅子冠事務所では大事なしきたりとして守られています。それは仲間内での約束事というのではなくて神様への礼儀のようなものです。そうしてはじめて熊野の神の御顕現であるお獅子様にも触れることができるのです。思う存分神様と通い合うことができるのです。

では通い合うということはどういうことかというと、波長が合う、一体感、もっと別な言い方をすれば神懸りということです。言葉で言うと大仰になってしまいますが、少なからずその事を求めてわれわれは祭りに参加する、入ってゆくんではないかと思います。それが本来祭りの焦点であるべきはずなのに焦点がすっかりぼけてしまっている、あるいはずれてしまっている。もとを糾せばその因は「合理的人間主義」にある。そのことを鋭く指摘したのが葦津珍彦(明治42-平4/1909-1992)でした。

《古典によれば、古代人は禊祓によって、身を淨め、鎮魂につとめ、神々に接して、神意をきくのにつとめたのではなかったか。それこそが古神道の根幹なのではなかったか。》《神懸りの神の啓示によって、一大事を決するのが古神道だった。だが奈良平安のころから段々とそれが乏しくなり、近世にはそれがなくなったとすれば、古神道の本質は、すでに十世紀も前に亡び去ってしまっているのではないか。神の意思のままに信じ、その信によって大事を決するのが神道ではないか。それなのに、神懸りなどはないものと決めて、神前では、人知のみによって思想しつづけ、ただ人間の側から神々に対して一方通行で祈っているとすれば、それは、ただ独りよがりの合理的人間主義で、本来の神道ではあるまい。》《古神道にとって、この神懸りの神秘は、必須の大切なものだったはずである。その神懸りが権威を失った近世の神道は、古神道の生命を失って形骸を存するのみとも云い得るのではあるまいか。それは、神道でなくしてただの人間道なのではあるまいか。》(葦津和彦「古神道と近世国学神道」『神国の民の心』 島津書房 昭61所収)

そもそも葦津氏の批判は賀茂真淵・本居宣長らによる近世国学に向けられたものであり、日本において江戸期すでに神は死んでいたともいえる深い根を持つ批判です。合理的人間主義と貨幣経済とは軌を一にしています。行き着くところまできて貨幣経済の限界が見えてきた時、本来「祭り」の原点も焦点が定まってくるのかもしれません。

二、人同士のかかわり

「祭り」の中にある人と人との関係です。一つは共通意思が前提となって「祭り」はあります。祭りに参加する人はてんでばらばらではありません。一つ共通の思いがあります。「祭り」によって地域共同体の共通意思が確認されるのです。ここには、おのずからなる分度分限をわきまえた秩序感覚が生まれます。しかしその一方で、世間的日常的利害打算とは別次元の、それを超えた世界も生れます。言ってみれば「なんでもあり」の世界です。それも「祭り」の一側面です。文化人類学に過剰-蕩尽理論というのがありますが、もう日ごろの計算とか抜きにしていろんなエネルギー、持っている物を全部使い果たす、その勢い、そういうのが祭りの中にはあります。そのために酒は大きな役割を果します。肩書なしの平等感覚、なんでもありの自由奔放なエネルギーの解放、というのが秩序感覚の一方にはあるわけです。分度分限をわきまえた秩序感覚と自由・平等的感覚のバランスがあって、それを担保するのは、他ならぬ神様の存在なんだということはこれは納得できるかと思います。そういった神様とのかかわりに結局はなるんですけれども、やっぱり一つは「祭り」を通して「社会・世間」を学ぶ。一つのこうあってほしいという「社会」の典型が祭りの中には見出されるのではないだろうか。祭りはそういった勉強の場だとそういった思いを私はつくづくしています。付け加えれば、四〇歳以上で推定一〇〇万人ともいわれる世代を超えたひきこもりは今後いよいよ深刻化する問題です。その因をたどれば、要するに利害打算的世間に対する不適応であり、「本当は『外に出る理由』を探している人たち」(池上正樹『大人のひきこもり』講談社現代新書 平26)とも言われます。本来祭りは、そういう人たちをもひっくるめて参加の対象として「共通意思」が形成されていたはずです。その視点でひきこもり問題解決の方向を考えてみる事も意義あるように思えたことでした。

三、ひとりの人として

ひとりの人として、自分にとって祭りはどんな意味を持つのかを考えてみます。本来祭りというのは、それ自体で完結するものとして考えます。「だからどうする」という世間のいわゆる計算というのは働かない、祭りが終わればそこで完全燃焼してしまって、それで終わり、そういったのが本来の祭りなのではないか。ひたすらな神様への奉仕(奉祀)、それを裏付けるのは神様に対してのひたすらな思い。この心境をあらわすいい言葉がありまして、「なにもかもかむながら・ますみのむすび・どうすることもいらぬ」。過去を神様にお任せするにはもう過去の事は全てなにもかもかむながら、一切神様にお任せ、そして未来のことも神様にお任せ、どうすることもいらぬ、ただしその前提には「人の道をつくして神にたのめ」とあるわけですが。そしていちばん大事なのが「今」、その「今」自体に集中した境地が「ますみのむすび」、漢字にすれば「真澄の結霊」。神道思想で言うところの「中今」の感覚と言っていいかもしれません。祭りについて、私なりに思い描く究極にあるのはその「ますみのむすび」という言葉で表現できるような世界です。「ますみのむすび」顕現の場としての「祭り」です。ミヒャエル・エンデの「モモ」という童話があります。「時間どろぼうとぬすまれた時間を人間にかえしてくれた女の子のふしぎな物語」という副題がついています。主人公の女の子モモが、時間を司り、人間ひとりひとりにその人の分として定められた時間を配る役割を持つマイスター・ホラの案内で、そこで「時間」がつくられている時間の源へと連れていってもらいます。そこでモモが体験する光景が感動的です。その光景で象徴される「今」が「祭り」に通底しているように思えています。

四、ついてまわる経済的腐心

『熊野大社年中行事』を読んできて、北野猛宮司が経済的に熊野神社を成り立たせるためにいかに苦労されたかというのを文章のあちこちから伝わってきました。例をあげれば、町役銭の話、壬辰の二円ずつの御供料、火祭りには三十円の町費が納められていたこと、神社の切符、「花祭」の項では「神社経済の逼迫」という言葉が出てきます。こういったことがあって、猛宮司は参宮を始められた。今から三十数年前に宮内商工青年部会でご講話いただいたことがありますが、猛宮司の先代の頃は貧乏で貧乏で食うにも困る、米にも困る、そういった状態からなんとか参宮を立ち上げ、今ここまで熊野大社を盛り立てたんだというご苦労をお聞きしたことがありました。なんだかんだいいながら、経済的なところをどうするか、今の熊野大社にしても、われわれの獅子冠事務所にしても、いつもその問題はつきまとい、われわれにのしかかっている、「それもこれも神ながらどうすることもいらぬ」と乗り切っていきたいとは思うんだけれども、そういった事が現実の問題としていつもつきまとっているということは、祭りを考える上でもご理解していただかねばなりません。

おわりに

ちょうど稿を終えようとしていたとき、いい言葉に出会いました。

《何かに「ついて」語ろうとするとき人は、貧しい概念の周辺をうろついているだけかもしれない。しかし、何か「を」生きるとき人は、実在にふれている。》(若松英輔「『概念』を突破し、再び『実在』へ」 中島岳志×若松英輔『現代の超克』ミシマ社 平26)

北野猛宮司による『宮内熊野大社年中行事』は、年を通して執り行なわれる行事について、(学者のように)概念的に語るのではなく、その当事者として「行事を生きる」立場からの記述であることが、時代を超えて今なお生き生きと伝わってくる所以と思います。私も「祭りを生きる」ひとりとして語らせていただきました。

山形新聞で木下直之東大教授の 「政教分離もほどほどに―祭事も重要な復興の鍵」と題する文を読みました。(「近くて遠い旅」平25.9.14)土地に伝わる芸能や祭りが災害からの復興に大きな役割を果した一方での、「政教分離」を楯にした行政の及び腰を指摘したコラムでした。文化財として公的支出によって保護される仏像について「ほんとうは手を合わせて拝むべきものだということを忘れ

てはいけない」という言葉で締めてありました。熊野大社にもいくつかある教育委員会作成の説明看板を見るにつけ、祈りの対象という肝心部分をことさら無視して「文化財保護」とする行政のあり方が、さらには同じ考え方に立つ公教育のあり方が、日本人の精神に与えている影響は軽くはないと思わされます。そうなればこそいま、本来「祭り」の意味を問う意義もまた大きい。「本来、神社というものは文化財で終わらせる問題ではなくて、やっぱり一つの祈りの対象として神様がおられるんだという前提のもとに我々は大事にしていかなければならないんではないかということで終わらせていただきます。」という言葉で語り終えたのでした。 (おわり)

コメント 0