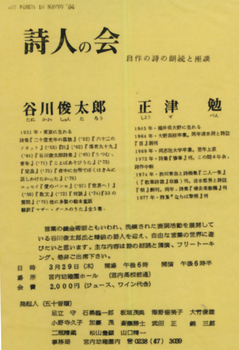

谷川俊太郎・正津勉/吉野弘/團伊玖磨 [思想]

IN南陽1984 ポエトリィフォーラムに寄せて

「現代詩」というものがひとつの社会的役割を担って、時代の表舞台に登場しつつあるのではあるまいか。そんな予感を抱かせられた集いであった。

「現代詩とは理解するに最も難解な文学形態である」という一般通念を作者の肉声によってぶち破り、「現代詩とは作者の心情を最も直截に表現しうる文学形態である」ことを納得せしめようとする。特に最後の正津勉氏の「青春の闇」の朗読においてその方向性を感じとったのは払だけではあるまい。

おのれの切迫した心情をどこまであるがままに他者に語り伝えることができるものだろうか。正直になろうとすればするほど芝居じみてしまう。他者が面前に存在する限り、おのれ自身に徹することは不可能に近い。しかし、他者とは全く関わりないところでいったん文字として書きあらわしたものを、その時の心情に立ち戻って他者の前で読み聞かせる、このことで聴き手は表現者の切迫した心情に直接触れることも可能となる。正津氏のシンナー体験の中から生まれたという「青春の闇」が朗読された時、会場を覆ったのは活字を見ただけでは決して触れることができないであろう、正津氏の「体験」のイメージであった。

意地悪く『露悪趣味」といえぱたしかにそうである。しかし、正津氏のその思いっきりのよい朗読に拍手が起こったのも確かである。誰も気恥かしくてできないことをぬけぬけとやってしまう人がいてまたそれを期待する人もいる。そこに何かがぶち壊れてゆく小気味よい感覚が生まれる。そういう状況が生じたのである。

かつて、戦後を代表する詩人のひとり吉本隆明は、『ぼくが真実を口にするとほとんど世界を凍らせるだろう』と妄想した。こうした集いの試みが「口にできなかった真実」を口にしようという試みだとしたら、なんと刺戟的なことではないか。正津氏は「近く山形で事件を起こす」と宣言した。(四月二十八日、山形市で同様の会が開かれる。)

ゆきつく果ては見えぬまま時代は大きく動いている。いま「たしかなもの」があるとすれぱ、吉本隆明のいう「心の状態」(『エリアンの手記』)だけなのかもしれない。そうした時代の必然の中で開かれたこのたびの集いであった。(59.4.14)

ぜいたくなひととき

谷川俊太郎、正津勉両氏の第一回につつく第二回詩人の会は、酒田出身の吉野弘氏。昨年に匹敵する会場いっぱいの参加者の熱気はこの会が宮内の地にたしかな根を下ろしつつあることを証していた。

このたびのメインは、自作の朗読を織り込んだ”どうやって詩をつくるか”の手の内公開。あまりのあけっぴろげさに、”詩人の魂の過刺さ”を期待した向きには「なんだこんなものか」と思わせてしまうことになった面があることもあろうが、われわれ普通人の感

覚で十分理解できるように話される現代詩の世界への導き手として、吉野氏は最良の語り手だったのてはないだろうか。

「正しい言葉にはエネルギーがない。誤まったつかい方の言葉が、人の気持を掻き乱して気持の本音を伝えてくる。」「盲目の人が言った。ぶつかるものがあるから大丈夫です。」・・・

「日常の中のふとした非日常との出会い」「生命は生命の側からは気がつかない。全きものはそれ自体では気がつかない。ミロのビーナスがなぜ美しいか。感性のトルソー現象」「モノを見直す・・・聞こえるままにそのまま聞ける子供の魂・・・ひたすらモノに寄り添って」「人の意表に出る・・・型通りはなんとしても避けよう・・・詩の真骨頂は個性的にほめること」そして、「詩を書かない人に読んでもらって『いいなあ』と思わしたらたいしたものなのです。」

もうどっかへ置き忘れたことにして、照れくさいから隠しておいたらしい「心のやさしさ」に触れてくるような吉野弘氏の詩の自作朗読に耳を傾けながら、ほとんど飲み放題のワイングラスをひたすら口に運ぶ。このときを”ぜいたくなとき″といわずしてなんとい

おうか、と思いつつ時をすごし、二次公に流れたら、「ずいぶんうれしそうな顔してたな。」と言われた。

宮内在住の詩人松山豊顕氏によって朗読された氏の最新作「春」が、参加者についこの前の「春来るよろこび」を思いおこさせ、会場を華やいだ気分にしてくれていたことも忘れてはなるまい。(60.5.25)

團伊玖磨氏『音と日本人』

言霊(ことだま)の幸(さき)はふ国

世の中の流れが激しければ激しいほど変わらぬなにかを求める気持も強くなるようで、最近の古代史ブーム、縄文文化見直しの気運もそのことと無縁ではあるまい。不変を求める探求の鉾先は、より原始へより深層へと向けられてゆく。はるかいにしえからの情念へと降り下ることでより根源的に時代と関わり合いたいとする気分が次第に満ちてきつつあるのを感じるのは私だけだろうか。

と、こんなことを考えたのも、第三回詩人の会で團伊玖磨氏の「日本人の心の中に眠っている音を発掘して定着させることが私の仕事」という言葉に触発されてのことである。はじめに語られたこの言葉が、集いの間中ずっと基調音となって私の頭を占めつづけていた。

この日のテーマは「音と日本人」。話題は根源へと及ぶ。

日本人は音楽を聴くと必ずその意味を考えたがる。「いまの音楽はどんな情景を表わしていたのでしょうか」というふうに。音楽を音自体で楽しむことができない日本人を、西洋音楽を学んだ團さんは異様に思ったこともあったという。しかし、このことはわれわれ日本人にとって欠陥か。

團さんは語る。西洋人からすると、日本の小さな子供でさえも、初見の詩に即興でメロディをつけて歌うことができるのが不思議でしょうがない。西洋人は作曲の理論も知らずに言葉に節をつけることなんてできない。一体日本人はどういう人間なんだ、と。

團さんはこの二つの例から、日本語は言葉と音とが密着している稀にみる言語なのだと語った。日本はなぜ「言霊の幸はふ国」なのか、このわけがわかった気がした。言葉のひとことひとこと、一音一音にその言葉に関わった遠い祖先からのすべての情念が組みこまれているのが日本の言葉なのかと。

西洋人は虫の声から秋の情緒を感じることができない。美しく語られる日本語はそれ自体で音楽だ、日本人は秀れて音的民族でありすなわち音楽的民族であるということを納得したこの日の講演、言葉なしでは過ごせない日々の暮しをあらためて反省してみるいい機会でもありました。

ただ、團さんの格にすっかり圧倒されてしまったか、せっかくの懇談の機会も、われわれ聴衆の側が突っ込み不足。盛り上がらぬままの閉会はかえすがえすも残念至極。團さん、またの懇談の機会をお与え下さい。われわれも勉強しています。(61.5.24)

コメント 0